PDF(0)

PDF(0)

混杂纤维混凝土(HFRC)通过多尺度纤维协同与分级耗能机制,在军事防护工程抗侵彻方面具有显著优势。系统综述HFRC抗侵彻性能的跨尺度设计机制与机器学习(ML)预测方法。研究表明,纤维跨尺度混杂遵循“微米抑制裂纹萌生-宏观控制裂纹扩展”的协同规律,实现刚 韧互补;纳米材料通过优化基体与界面,增强HFRC的抗冲击与抗剥落能力;纤维分布、取向与界面黏结等多尺度结构特征是调控HFRC侵彻损伤模式的核心因素。在预测方法上,ML通过特征工程、集成学习及物理信息神经网络(PINN)等途径,有效应对“细观-宏观表征鸿沟”与“小样本学习”挑战,其与传统数值仿真的融合,为快速性能评估与优化提供了新路径。构建了“跨尺度物理设计-ML预测”融合框架,为HFRC性能研究迈向可解释、高效率的“物理信息智能设计”提供了明确路径。

PDF(10)

PDF(10)

瓦楞型Whipple防护结构的几何构型是影响其防护性能的重要因素,为优化瓦楞型Whipple防护结构在超高速撞击下的防护性能,提出了一种结合有限元-光滑粒子流体动力学(FEM-SPH)耦合算法与正交试验设计的综合优化方法。通过构建可靠的数值仿真模型,引入Z轴动量密度作为防护性能评价指标,系统研究瓦楞厚度、跨度与角度3个因素对防护效果的影响。正交试验结果表明,各因素影响程度依次为厚度>角度>跨度。进一步开展了双因素加密实验,并建立了二次多项式模型,获取了最优的几何参数组合,其防护性能较平板提升了33.72%。研究证实,优化后的瓦楞构型Whipple防护结构能够有效促进弹丸破碎与碎片云扩散,实现动量三维重分布,从而显著提升结构防护性能,为航天器防护设计提供理论依据与参数优化路径。

PDF(6)

PDF(6)

为探究磷掺杂对金刚石晶体生长的影响,在5.5 GPa、1300 ℃的条件下,将Fe3P掺入FeNiCo-C体系中,采用温度梯度法沿(111)晶面合成了磷掺杂金刚石单晶。对合成的金刚石样品进行傅里叶变换红外光谱、拉曼光谱、光致发光光谱以及X射线光电子能谱测试。随着Fe3P添加量的上升,金刚石晶体颜色逐渐变浅,晶体结构由八面体向六-八面体转变。金刚石晶体中氮杂质含量随着Fe3P添加量的上升呈下降趋势,原因是Fe₃P的掺入改变了触媒特性,使触媒的氮溶解度增加,从而减少进入金刚石内部的氮原子数量。磷掺杂会使金刚石晶体内应力增大,产生晶格畸变,降低金刚石质量,这一结论可通过金刚石拉曼峰位偏移和半高宽变化得到证实。磷原子的掺入不利于金刚石晶体中NV-色心的形成。X射线光电子能谱测试结果证实了磷元素成功进入金刚石晶体内部。研究成果对完善磷掺杂金刚石晶体合成机理以及推动磷掺杂金刚石晶体的潜在应用提供了参考。

PDF(7)

PDF(7)

含水炮孔预裂爆破中,水介质的不可压缩性与高波阻抗显著改变了爆炸能量的传递路径与破岩机制,传统基于空气介质的参数设计方法在含水地层中常出现超挖率高、保留岩体损伤过大等问题。以某磷矿富水边坡为背景,构建光滑粒子流体动力学与有限元方法(SPH-FEM)耦合的数值模型,对不同炮孔间距与不耦合系数条件下的应力波传播规律、岩体损伤响应及裂纹发育特征进行系统分析。研究结果表明:孔间应力波叠加效应对预裂裂隙能否实现有效贯通具有显著影响。当炮孔间距为1.4 m、不耦合系数为2.34时,裂纹扩展平均长度达49.48 cm,预裂爆破能够形成规整连续的贯通裂缝,并有效抑制孔壁周围的过度粉碎及次生裂纹发育。现场试验进一步验证了数值模拟结果的可靠性。优化参数条件下,含水炮孔预裂爆破的半孔率提高至85%,声波降低率较常规爆破下降18%,表明该参数在含水预裂爆破中具备良好的控损能力与成缝效果。研究成果可为复杂水文地质条件下的预裂爆破参数选取提供参考依据。

PDF(9)

PDF(9)

Ce的4f电子长久以来就因其独特的离域机制,以及对原子结构、相变行为、磁性结构的影响而受到广泛的关注。通过改变前驱体(CeCl3、MgO粉末)化学配比的方式,在大腔体压机提供的高温高压(1873 K、5 GPa)条件下,通过对高压固相复分解反应(HSM)进行调控,合成了立方萤石结构的CeO2Cl0.07。利用金刚石对顶砧(DAC)、高压原位同步辐射X射线衍射、扫描电子显微镜、能谱仪、高压拉曼光谱对其进行表征,获得了压力-比容(P-V)曲线,并与CeO2进行比较,发现CeO2Cl0.07更易压缩,得到了高压拉曼声子光谱(F2g),发现非静水压下CeO2Cl0.07随压力变化关系在0~2 GPa区间以及15 GPa附近存在异常。分析认为,Cl元素的掺入带来氧空位,使得Ce3+浓度升高,进而引起4f电子离域现象所致。本研究开发了新型铈基化合物的高压合成途径,揭示了其在高压条件下的行为。

PDF(9)

PDF(9)

本研究对拓扑半金属YbMnBi₂开展了高压下的电输运与拉曼光谱测量。电输运结果表明,其电阻-温度关系随压力增加发生显著演变,并在16.8 GPa以上出现负磁阻,至30.1 GPa时进一步观测到具有磁滞回线的反常霍尔效应。这些现象与对应压力下拉曼光谱的连续变化相结合,共同表明高压诱导了具有净磁矩的磁有序态的形成,并指向发生铁磁相变的可能性。本工作通过系统分析电阻-温度曲线形状、磁阻符号及霍尔行为的演变规律,揭示了压力对该体系磁序与拓扑电子态的协同调控机制,为其在自旋电子学中的应用探索提供了新视角。

PDF(10)

PDF(10)

晶粒度效应是影响金属材料动态力学性能的重要因素之一。以相变金属铁为研究对象,构建了拓扑结构与取向分布相同的不同纳米晶粒度铁模型,旨在考察特定晶粒分布状态下的尺寸效应。分子动力学模拟结果表明,不同晶粒度模型在高应变率单轴压缩下均经历了弹性变形、α→ε相变和高压相塑性变形等阶段。在弹性变形阶段,晶界起到了一定的软化层作用,导致细晶模型的应力低于粗晶模型的应力;结构相变发生后,晶界对新相的塑性发展起到阻碍作用,使细晶模型应力高于粗晶模型应力。相变发生时,小晶粒的相变阈值更低,相变后的新相形成层错结构,而在较大晶粒中出现孪晶结构。随着应变增加,在大晶粒中观察到孪晶的消失及层错的重构过程。在高应变率拉伸下,大晶粒中晶界的剪切应变高度局域化,易形成连续剪切带,并优先成为裂纹拓展通道;晶粒细化后,晶界剪切逐渐转变为弥散化模式,有效裂纹拓展路径受到晶界网络的约束。晶界作用的转变导致损伤断裂强度随晶粒尺寸变化呈现出非单调的变化规律。

PDF(17)

PDF(17)

为了提升数据驱动模型在边坡稳定性分类任务中的预测精度,提出了一种融合新型鲸鱼迁徙优化算法(whale migrating algorithm, WMA)与支持向量机(SVM)的混合智能模型(WMA-SVM)。首先,构建了一个涵盖多种工程背景的异构边坡案例数据集。针对其显著的类别不平衡问题,采用合成少数类过采样技术(SMOTE)与局部异常因子(LOF)算法相结合的策略,生成了高质量平衡数据集。随后,利用经8个基准测试函数验证的具有优越寻优性能的WMA算法,对SVM的超参数进行自适应寻优。模型评估结果表明,WMA-SVM在各项性能指标上均显著优于对比模型。此外,基于置换特征重要性(permutation feature importance,PFI)算法分析得出,容重、边坡角和内摩擦角是影响该数据集分类结果的关键敏感性特征。最后,通过8组独立的工程案例测试,进一步验证了模型的泛化能力,结果显示,预测与实际状态高度吻合。研究结果为边坡稳定性的智能分析提供了一种具备较好泛化潜力的建模框架。

PDF(16)

PDF(16)

为了研究航空发动机复合材料叶片在鸟撞事件中的响应与损伤行为,提出了一种使用元件级平板试样替代全尺寸风扇叶片的等效鸟撞试验方法,旨在通过元件级平板试验再现全尺寸叶片在鸟撞过程中出现的尾缘分层损伤。通过开展不同夹持方案下平板试样的鸟撞试验和数值仿真,系统分析了不同方案下平板试样的冲击响应特点及分层损伤的起始和扩展过程,进而提出了一种能够有效模拟叶片鸟撞过程中尾缘分层损伤的元件级等效试验方法,并确定了可诱导典型复合材料层合板产生单侧尾缘分层的基准冲击工况,包括冲击高度、冲击速度以及切鸟量(鸟弹撞击试件时有效撞击体积占鸟弹总体积的百分比)。此外,通过对比不同冲击工况下的试验与仿真结果,验证了数值模型的准确性。基于已经过试验验证的数值模型,针对试验参数(冲击高度、冲击速度及切鸟量)分别开展了敏感性分析,得出在试验可控的参数波动范围内,3个参数引起的复合材料平板关键冲击响应指标(平板上侧尾缘峰值位移、平板下侧尾缘峰值位移及平板上沿位移差)相对基准工况的变化幅度均小于5%。研究表明,所提出的等效试验方法可以通过复合材料平板试验模拟全尺寸叶片鸟撞时的局部位移响应和分层损伤模式,且试验结果具有良好的鲁棒性。

PDF(16)

PDF(16)

为了更好地防控镁粉在富燃条件下的爆炸风险,利用爆炸抑爆综合试验装置,对镁粉在不同粒径及浓度等条件下的爆炸特性进行了研究,分析了固体惰化剂Mg(OH)2、Ca(OH)2、Ca(HCO3)2对镁粉的惰化效果,揭示了富燃条件下固体惰化剂对镁粉的惰化机理。结果表明:在17~74 μm范围内,镁粉的最大爆炸压力随粒径的增大而减小;而增大粉尘浓度却导致最大爆炸压力呈现先增后降的趋势,17 μm下的镁粉最佳爆炸浓度和最大爆炸压力分别为350 g/m³和0.716 MPa;3种惰化剂的加入均使镁粉的最大爆炸压力和最大压力上升速率有所下降,得到了3种惰化剂对镁粉有效惰化和完全惰化时的惰化比,其中,Mg(OH)2的惰化效果最优,到达有效惰化和完全惰化时的惰化比分别为170%和220%。通过分析Mg(OH)2的惰化机理发现:Mg(OH)2通过受热分解产生MgO隔离层,吸附到镁颗粒表面进而阻碍氧气接触来实现惰化;Ca(OH)2仅受热分解起到惰化效果;Ca(HCO3)2通过受热分解产生CO2增强惰化效果。所得结论为实现富燃条件下镁粉爆炸的有效惰化提供了重要参考。

PDF(20)

PDF(20)

空间碎片问题是当今空间环境保护领域最紧迫的问题。目前的航天器防护结构多数为Whipple结构,但主体缓冲屏材料多用铝合金材料。基于AUTODYN软件的光滑粒子流体动力学(SPH)法,模拟研究了球形弹丸超高速撞击高熵合金防护结构,分析了不同工况下碎片云数量、质量和动量等特性,探讨了撞击速度以及结构厚度与弹丸直径之比(t/D)对高熵合金防护结构超高速撞击特性的影响。结果表明,在相同撞击条件下,高熵合金防护结构产生的碎片云特性显著区别于铝合金防护结构:碎片总量增加约 51.86%;低质量碎片数量增加约 79.56%,高质量碎片数量减少;沿撞击方向碎片云的最大动量低于铝合金结构的 75%(多种弹丸直径下均成立)。影响因素分析表明:碎片云膨胀程度主要受撞击速度控制(速度越大,膨胀越快),受t/D的影响较小;而危险碎片(大质量/高动能)的质量和动能则主要受t/D影响(比值越高,影响越大)。研究结果为高熵合金在新一代航天器防护结构中的工程应用提供了理论支持和参考。

PDF(16)

PDF(16)

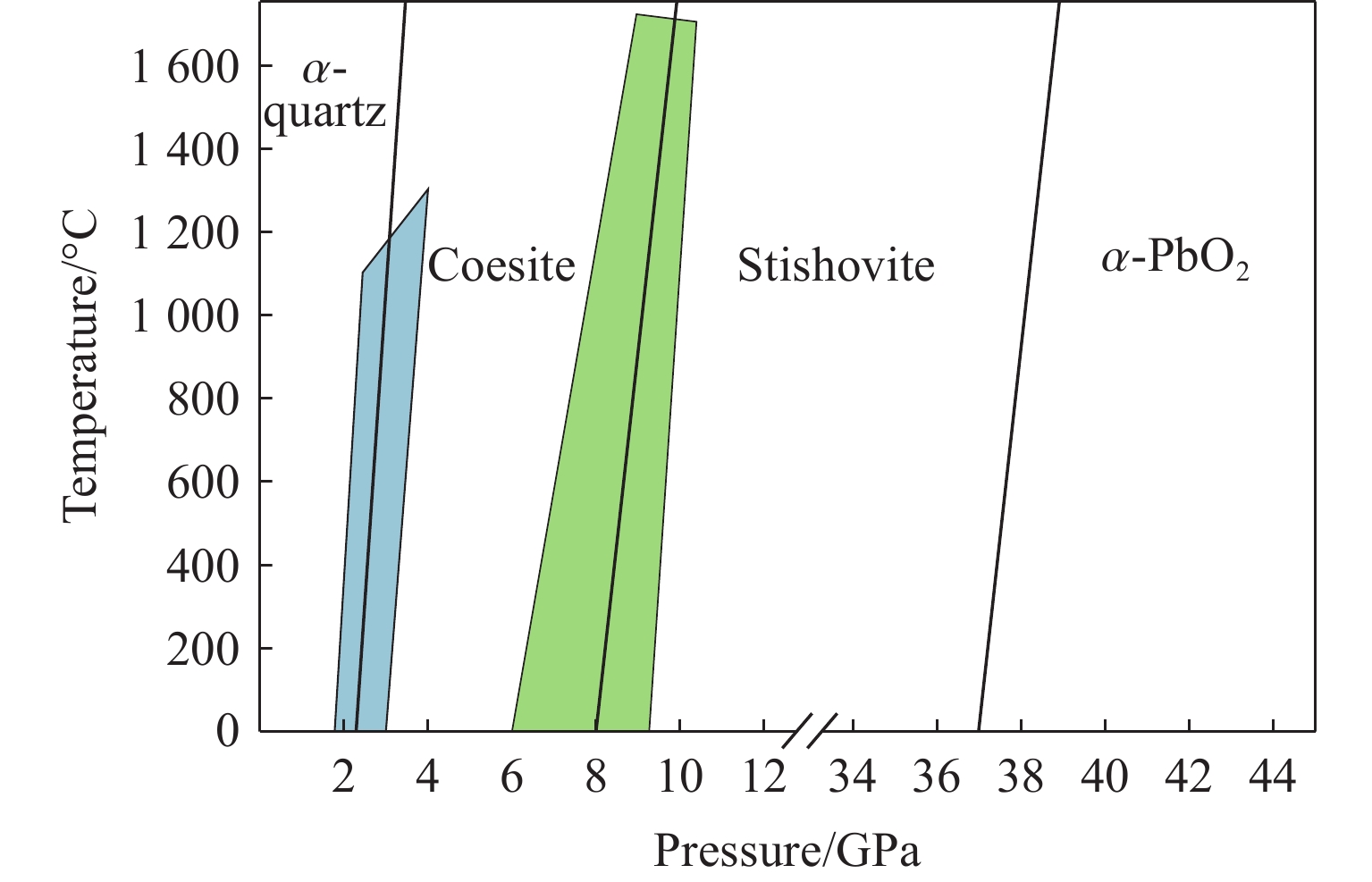

菱方相C60在二维材料及催化等领域有着重要应用潜力,然而高纯度、高质量的菱方相C60制备仍然难以实现。本研究在6 GPa、650 ℃的温压条件下成功合成了菱方相C60,利用X射线衍射、拉曼光谱、X射线光电子能谱及球差校正透射电子显微镜等分析手段,确认所合成样品为高纯的二维菱方相结构。探究了压力与温度(6-10 GPa,650-800 ℃)对C60聚合的影响,明确了菱方相与无序非晶碳簇之间的相变边界。变温拉曼光谱测试结果表明,该菱方相C60聚合物在约350 ℃以下保持稳定,超出此温度将发生解聚,恢复为原始面心立方结构的C60分子。本研究为高质量菱方相C60的合成提供了明确的工艺窗口,为其在功能材料领域的进一步应用奠定了实验基础。

PDF(19)

PDF(19)

现代装甲防护技术的持续发展对聚能战斗部的毁伤威力提出了更严峻的挑战。传统药型罩材料因其综合性能局限,已成为提升侵彻深度的主要制约因素。高熵合金因其独特的多主元设计,展现出高强度、高硬度、优异的动态断裂韧性等核心潜力,被视为极具前景的新型药型罩候选材料。在此背景下,通过激光熔化(SLM)技术制备了CoCrFeMnNi高熵合金,并对该高熵合金开展了静、动态力学性能测试与研究,确定了CoCrFeMnNi高熵合金材料的Johnson-Cook(J-C)动态本构模型以及相关参数。利用LS-DYNA建立了紫铜和高熵合金2种材料的聚能射流形成模型,并对紫铜和高熵合金聚能射流的形成过程和侵彻靶板过程进行了数值模拟。研究结果表明,相较于紫铜,高熵合金药型罩能形成更稳定、连续的射流,其独特的成型与拉断机理最终转化为更深的侵彻深度,证实了高熵合金在提升毁伤效能方面的显著优势。

PDF(19)

PDF(19)

矿物的晶格热导率(κlatt)对地球内部的热流和温度分布有着重要的影响。方解石主要成分为碳酸钙(CaCO3),可以随俯冲进入地球深部,是地球深部中重要的碳来源。随着地球深度的变化,CaCO3伴随着相变和热分解的发生,其物理性质也会受到影响。本文采用第一性原理结合晶格动力学方法计算研究了方解石相变及热分解前后的热导率变化。计算结果表明,方解石I→方解石II相变导致热导率减小,而更高压力下的相变,热导率都有不同程度的增加。文石及后文石热导率随压力变化接近线性增加,其中后文石随压力变化更为明显。随着热分解的发生,产物CaO的热导率明显高于方解石的热导率,会加速局部区域的热传导。对相关热力学参数进行分析,发现声子群速度,非谐散射率共同决定了相变和分解导致的热导率变化。

PDF(16)

PDF(16)

针对传统薄壁圆管与高吸能需求之间的矛盾,提出了一种内嵌不同正多边形的仿生分形多胞圆(bio-inspired fractal multi-cell circular, BFMC)管。基于生物结构启发与分形层级理论,构建了内嵌正四边形、正五边形及正六边形的BFMC管几何模型,并通过数值模拟系统研究了质量、分形维数及内嵌正多边形边数等关键参数对结构耐撞性能的影响,并与典型多胞管进行了对比分析。结果表明,在近似等质量条件下,BFMC管凭借分形层级与仿生构型能够显著提升比吸能和承载能力;其耐撞性能随质量增加而增强,随分形维数的增大呈先降后升的趋势,并随内嵌多边形边数的增加而增强,而峰值力受边数的影响较小。基于超折叠单元理论,建立了用于预测BFMC管平均压缩力的理论模型,并通过数值模拟验证了其准确性与适用范围。研究结果为高比吸能薄壁结构的设计提供了理论依据与结构构型途径。

PDF(20)

PDF(20)

为了研究错位距离和弹径对两弹体序贯侵彻中第2发弹体速度的影响规律,建立了描述该侵彻过程中弹体能量损耗与速度变化的理论模型,并开展了验证试验和数值仿真模拟。通过对比理论计算、试验结果与数值仿真,分析了三者之间的一致性。结果表明:错位序贯侵彻会减缓第2发弹体的速度下降,有利于增加第2发弹体的侵彻深度,随着两弹体错位距离的增加,第1发弹体侵彻对减缓第2发弹体侵彻速度下降的影响幅度减弱,当错位距离大于临界错位距离时,将不产生影响;第1发弹体的弹径越大,第2发弹体受第1发弹体侵彻影响的临界错位距离越大;在两弹体以600 m/s的初速度侵彻1 m厚C40混凝土靶的工况下,直径50、80和100 mm弹体临界错位距离最大约为8倍、10倍和14倍弹径,第2发弹体速度变化的理论计算结果与试验结果的最大相对偏差约为7.1%,仿真结果与试验结果的最大相对偏差约为3.8%。

PDF(19)

PDF(19)

针对Lee-Tarver点火增长反应速率方程参数多(15个)且不易标定的不足,在三项式结构的基础上引入半周期三角函数对模型进行优化。新速率方程优化了点火项的连续性,将增长项和完成项的形状因子最大数值限制为1,减弱了比例系数Grow1和Grow2与形状因子的参数补偿,消除了三项式的反应度极限,反应速率方程参数降低至10个,提高了参数标定的效率。基于LS-Dyna对改进的点火增长模型进行二次开发,对比计算了Lee-Tarver模型和优化模型的冲击起爆仿真结果,炸药内部压力和反应度仿真结果高度一致,验证了模型开发的正确性。基于炸药驱动金属板试验结果,应用LS-OPT标定了优化的点火增长模型参数,并统计了速率方程参数的敏感度,提炼出了关键参数,为进一步提高参数标定效率提供参考。对比炸药驱动金属板试验和仿真结果,仿真计算误差小于3%,验证了标定参数的工程正确性。应用改进的点火增长模型,结合子弹/破片撞击弹药的安全性试验,研究了子弹/破片撞击下弹药的冲击起爆响应特性。子弹撞击弹药后66 μs内炸药内部峰值压力达到0.145 Mbar(爆压的48.3%),表明炸药未发生爆轰反应;破片撞击条件下,炸药内部峰值压力仅为0.0079 Mbar,近撞击点反应度大于其他区域,最大反应度仅为0.01,炸药未起爆。优化模型的仿真结果与试验测试结果的一致性较好,验证了优化开发的点火增长模型的工程应用性。

PDF(19)

PDF(19)

为了进一步优化气泡帷幕的削波效率,设计了单管多排气泡孔水下爆炸冲击波衰减效果现场试验和气泡帷幕形态高速摄影观测,并利用AUTODYN软件,研究了气泡帷幕数值计算模型的等效厚度。结果表明:在相同的气流量条件下,气泡孔排数是影响削波效率的重要因素,当爆心距为12 m时,孔排数为1、2和3对应的削波效率分别为89.92%、97.25%和96.41%;在不同的爆心距下,2排孔气泡帷幕的削波效率均最佳,削波效率均大于95.00%。无论是气泡帷幕的厚度还是密集度,2排孔气泡帷幕对应的削波效率均最大,气泡帷幕厚度是确定削波效率的关键因素。利用实验与数值模拟相结合的方法建立的等效厚度拟合公式具有较高的可靠性,模拟模型具有较高的准确度。建议类似工程采取单管2排孔气泡帷幕实现便捷、高效和低成本削波。

PDF(20)

PDF(20)

锶钽酸盐(Sr2Ta2O7)是一种空间群为正交Cmcm相的陶瓷,凭借其在多铁性材料领域的潜在应用前景,已成为近年来的研究热点。然而,静水压力对其复杂晶格结构的调控机制及相变行为尚未明确,这在一定程度上限制了对该材料“结构—性能”关系的深入理解。本研究利用原位高压拉曼光谱技术系统研究了高达30 GPa范围内正交Cmcm相Sr2Ta2O7的晶格动力学响应特性,这是该材料体系迄今报道的最高压力研究。结果表明:当压力达到5 GPa时,材料的拉曼振动模式出现显著变化,这一现象源于对称性破缺引发的相变,对应从公度相到非公度相的转变,与既往相关Sr2Ta2O7的研究结论一致;随着压力进一步升高至20 GPa,材料可能发生第二次相变,该相变过程为与晶格无序化密切相关的一级相变,但高压相的具体晶体结构仍有待未来进一步确认。拉曼光谱分析结果提示,该高压相的结构畸变可能遵循正交→单斜的转变路径。

PDF(22)

PDF(22)

碳纤维增强塑料(CFRP)作为一种先进复合材料,在工程领域应用广泛。然而,针对超薄CFRP层压复合材料动态力学行为的研究较为有限。采用单向超薄预浸料和热压成型工艺,制备了单层厚度仅为0.1 mm的超薄CFRP层压复合材料,系统研究了0°、90°、0°/90°、45°与±45° 5种铺层角度试件的应变率效应。准静态压缩实验结果表明:45°铺层增强了塑性行为,但削弱了材料强度与模量;而90°铺层则有助于提高模量与强度,并减少塑性变形。动态冲击结果表明,90°铺层能够提升动态模量与动态强度,并降低动态屈服应变;45°铺层虽降低了动态屈服强度,但显著增强了动态模量与动态屈服应变对应变率的敏感性。相较于0°/90°铺层的传统CFRP层压复合材料(层厚0.295 mm,动态强度和模量分别为900 MPa和10.12 GPa),所制备的超薄CFRP复合材料在单位厚度内的纤维含量提升了66%,动态强度和模量分别提高了123%和926%。基于实验数据,进一步建立了超薄CFRP复合材料的本构模型,并给出了相应的本构参数,为预测材料在不同铺层方式和应变率下的力学行为提供了依据。

PDF(22)

PDF(22)

近年来,氢基超导体在高压下实现的近室温超导引起了广泛关注,然而,大多数具有高超导转变温度(Tc)的氢化物需要在极高的压力下才能稳定,极大地限制了其应用潜力。为此,提出了在三元Th-Y-H体系中探索中等压力下获得高Tc超导体的可能性。实验利用金刚石对顶砧,结合原位激光加热技术,以钍(Th)、氢化钇(YH3)与氨硼烷(NH3BH3)为前驱体,在高温高压条件下合成了Th-Y-H三元氢化物。结合同步辐射X射线衍射测量与理论研究结果,确定其主要产物为立方相的(Th,Y)H10,其中Y占比约为10%~15%。电输运测量结果显示,相近压力下其Tc较ThH10提升约10%,在144 GPa下样品的Tc最高可达184 K,且在降压至100 GPa时仍可达170 K,接近该压力下的已知氢化物超导转变温度的最高纪录。外加磁场下的测试进一步验证了超导的真实性,并基于WHH与GL模型估算其上临界场分别为52和39 T。研究结果表明,Th-Y-H是具有优异超导性的三元超导材料体系,通过在二元体系中合理引入新的元素,可有效调控晶体稳定性与电子性质,为在中等压力甚至低压下探索高Tc超导氢化物提供了新的思路与实验依据。

PDF(16)

PDF(16)

为提高复杂地质条件下的爆破成型精度及围岩保护效果,本文基于数字激光动态焦散线实验系统,采用PMMA材料试件,开展了护壁爆破与护壁切槽耦合爆破的对比实验,系统研究了两种爆破模式下的裂纹扩展机制与力学响应特征。结果表明,护壁切槽耦合爆破中主裂纹沿预设切槽方向稳定扩展,展现出优异的定向控制效果;同时其裂纹尖端应力强度因子二次峰值明显高于单一护壁爆破,显示出更强的动态应力集中效应。护壁切槽耦合爆破不仅整体裂纹扩展速度更高、后期衰减缓慢,且体现出更强的持续性与稳定性;此外,该模式在减少护壁侧裂纹长度与数量方面表现出更优的岩体保护效果。研究表明,护壁切槽耦合爆破通过切槽引导与能量再集中机制显著优化了裂纹扩展行为,提升了爆破的定向性与能量利用效率。该成果可为岩体精准爆破设计及工程应用提供理论依据与技术支持。

PDF(16)

PDF(16)

空穴膨胀理论常用来预测靶板对弹体的侵彻阻力。提出了一种陶瓷材料的球形空穴膨胀模型,通过引入剪胀-运动学关系,考虑了陶瓷在破碎区的剪胀效应。根据剪切强度是否达到最大值(平台),将破碎区进一步划分为线性破碎区(满足Mohr-Coulomb准则)和饱和破碎区(满足最大剪切强度)。首先,给出了计算空腔表面径向应力的方程;其次,对陶瓷在不同扩张速度下的空腔膨胀过程进行了数值模拟;最后,讨论了抗压强度、体积模量、密度、泊松比和抗拉强度等参数对空腔表面径向应力的影响。结果表明,模型预测的空腔径向应力、开裂区和破碎区界面速度与数值模拟结果吻合良好;抗压强度对提高空腔的径向应力起主导性作用,密度的影响随空腔膨胀速度的增加而增加。

PDF(18)

PDF(18)

多孔硝酸铵因其孔隙结构常用于特定作业,但运输成本较高。为此,以离子表面活性剂(PST)为添加剂,通过喷雾造粒法制备多孔粒改性硝酸铵,研究了不同质量分数的PST(0%~0.4%)对硝酸铵孔隙结构、吸油率、热稳定性及爆炸性能的影响。结果表明:随着PST含量的增加,硝酸铵由致密颗粒逐步转变为具有明显连通孔隙的多孔结构;其热稳定性基本保持不变,基体化学组成未发生本质改变,但吸附水降低。改性后样品与油相的结合能力提高,所配装药的爆速由未改性的“未正常起爆”提升至2831.85 m/s。微量PST可在基本不损害热安全性的前提下,诱导硝酸铵形成多孔结构并显著改善爆速表现,具有工程应用潜力。

PDF(24)

PDF(24)

切顶卸压沿空留巷技术在煤矿开采中广泛应用,但其预裂爆破采用的多分段空气间隔装药结构,需为每段药柱配备单独雷管起爆,存在单孔雷管用量大、成本高、操作复杂及安全风险突出等问题。为解决这一工程瓶颈,提出将金属聚能射流冲击传爆技术应用于复合顶板预裂爆破,通过 LS-DYNA 数值模拟方法,系统开展药型罩结构优化、金属射流冲击传爆影响因素以及稳定传爆距离研究。结果表明:铝制药型罩的综合性能最优,当锥角为 60°、壁厚为 1 mm 时,可形成速度高、长度长且连续性良好的聚能射流;铜制药型罩因强度高、压垮能量阈值大,低威力装药条件下难以形成有效射流;铅制药型罩虽易驱动,但射流稳定性差、易断裂;当装药的长径比大于3时,有效装药量达到饱和,新增装药能量多通过径向膨胀与热耗散损失,射流的最高速度与稳定速度均趋于稳定;空气自由场中壁厚为1 mm、锥角为60°的铝制药型罩射流冲击传爆的可靠距离上限为 90 cm,超过此距离时,射流拉伸衰减导致压力不足,无法起爆乳化炸药;钢管等密闭约束可显著抑制爆轰产物径向膨胀,提升能量利用率,进而延长药型罩金属射流冲击传爆距离。

PDF(15)

PDF(15)

水下爆炸气泡的膨胀-收缩运动会持续多次,在此过程中将发生能量的相互转换。在爆炸水池内开展了20、40和60 g RS211装药的气泡运动光测试验,采用高速相机拍摄了气泡多次脉动的演化过程,对图像进行智能化识别处理后得到了气泡脉动周期和最大半径。在此基础上,理论分析了气泡多次脉动过程中势能、内能的转换机制。结果表明:第二次气泡脉动相对于第一次气泡脉动的余能率为0.31;气泡内能占总能的比例为5.4%~6.6%,工程计算时可忽略气泡内能,以气泡势能来表征气泡能。

PDF(25)

PDF(25)

Nb3Sn超导材料因其优异的超导性能,被广泛应用于粒子加速器的超导谐振腔、核聚变与高能物理领域的超导磁体装置中。在失超和快速励磁等极端工况下,超导材料常承受高应变率的动态载荷,进而引发复杂的电磁-热-力多场耦合效应,最终导致其超导临界性能发生不可逆退化。本研究基于分子动力学模拟的结果,以连续介质力学和超导物理理论为框架。研究了高应变率拉伸条件下Nb3Sn复合超导体的弹塑性力学行为、塑性功热耗散引起的绝热温升以及损伤演化对超导临界性能的影响。基于弹塑性变形解耦理论,将变形分解为弹性和塑性两部分,定量分析了Nb基体塑性功热耗散引起的温升演变规律,并基于密度泛函理论,分析了绝热温升与变形损伤对Nb3Sn复合超导体临界性能的影响。研究结果表明:低温高应变率拉伸条件下,铌基体的塑性变形主要由全位错滑移主导,而Nb3Sn涂层由于其A15晶体结构的本征脆性,发生脆性断裂。温升主要源于塑性功的热转化,随着塑性应变的累积,温度随之升高。力-热耦合效应显著加剧超导临界性能退化;变形损伤主要表现为非晶化和裂纹扩展,引发电子结构的不可逆转变,进而导致超导临界性能的退化。本研究有助于理解高应变率作用下Nb3Sn复合超导体的变形-温升-性能退化关联机制,对超导腔与磁体的优化设计具有理论指导意义。

PDF(13)

PDF(13)

深空探测面临极端温度与复杂高速运行环境的挑战,对材料的低温抗冲击性能提出了更高要求。通过发展真空液氦环境下的低温霍普金森杆冲击实验装置,实现了材料在超低温条件下的动态加载,研究了2种轧制工艺的301不锈钢在低温(30~298 K)与高应变率(4000~5000 s-1)耦合作用下的动态力学响应。实验结果表明,2种材料的屈服强度均表现出显著的温度负相关与应变率正相关特性,单向轧制样品在77 K环境下呈现出反常的韧性增强现象。研究结果表明,单向轧制工艺诱导产生较高含量的马氏体相,从而赋予材料更高的强度。微观结构表征结果指出,宏观力学行为的异常源于变形机制的竞争,常温条件下试样主要呈现以韧窝为主导的韧性断裂机制,而低温条件下则转变为以准解理断裂为主导的脆性断裂模式。在此基础上,采用Johnson-Cook本构模型对其力学性能进行拟合,结果具有较好的一致性。本研究为极端低温冲击环境下金属材料的动态强韧化设计提供了重要的实验方法和理论支撑。

PDF(16)

PDF(16)

针对深层/超深层油气勘探对高性能聚晶金刚石复合片(polycrystalline diamond compact,PDC)齿的迫切需求,通过正交试验法优化PDC齿的合成配方,在高压烧结(8.5 GPa,1750 ℃)条件下,成功制备出传统均匀混合型PDC齿(H-PDC)以及具有“细晶工作层/粗晶过渡层”梯度结构型PDC齿(G-PDC)。梯度结构有助于促进钴烧结助剂的均匀分布,抑制钴的聚集,增强层间的界面结合,并产生较高的残余压应力。G-PDC工作层的钴含量为9.16 wt.%,经酸浸脱钴后,钴含量降低至2.49 wt.%。性能测试表明:G-PDC的耐磨寿命达到920 车磨次数(passes),优于H-PDC(800 passes);G-PDC的平均冲击能为740 J,较H-PDC提升约107%;同时,梯度结构缓解了PDC齿的热失配问题,使热稳定温度提高约30 ℃。实验结果表明,高压烧结与梯度结构设计的协同作用会显著提升PDC齿的耐磨性、冲击韧性及热稳定性。研究结果为面向极端工况的下一代超硬复合材料开发提供了可行路径。

PDF(14)

PDF(14)

为了探究棉籽油含量对现场混装乳胶基质的流变特性及抗振动性能的影响,制备了不同含量棉籽油的现场混装乳胶基质样品。采用旋转流变仪、HY-5A型回旋调速振动器、水溶法研究了现场混装乳胶基质的流变特性以及抗振动性能。结果表明:当棉籽油的质量分数不大于2.5%时,随着棉籽油质量分数的增大,现场混装乳胶基质的黏度逐渐增大,在现场混装车管道的温度环境下,乳胶基质的黏度均能满足泵送要求,弹性模量和内聚力逐渐变大后基本不变,抗振动性能先增大后变小;当棉籽油的质量分数为2.0%时,抗振动性能最佳。

PDF(14)

PDF(14)

针对PBX-9502粉末和502胶按一定比例混合的低密度炸药,基于BKW程序,采用理论分析方法,对其爆轰性能和状态方程进行了研究。采用基团贡献法,计算了Kel-F(PBX-9502黏结剂)和氰基丙烯酸乙酯(502胶主要成份)生成热,确定了18种含F、Cl元素产物气体的标准熵温度系数和余容,在BKW程序框架下对5种配比、4种密度状态给出了爆轰产物的CJ爆速和爆压,并根据计算所得CJ等熵线拟合出相应的JWL状态方程参数。结果表明,爆速、爆压与初始密度正相关,而与502胶含量负相关。所得JWL状态方程参数可供通用爆轰计算软件使用,以实现装置爆轰性能评估,为实际应用中502胶配比和混合装药密度选择提供了理论依据,相关方法也可直接推广拓展至其他配方炸药(硫、铝)的爆轰参数研究中,具有重要的工程应用价值。

PDF(20)

PDF(20)

室温超导体LaSc2H24的合成标志着人类在高压超导研究领域迈入一个崭新的阶段。未来富氢高温超导体研究的核心挑战之一在于降低稳定其晶体结构所需的压力,从而为实现低压乃至常压室温超导提供坚实的理论基础与可行的技术路径。本文综述了近年来在氢化物超导体预测与实验合成方面的最新进展,重点探讨了一种实现低压高温超导的新策略—氢分子型氢化物,并重新审视了由H2分子单元参与超导的起因,为理解声子介导的超导现象提供了新的视角。在氢分子型氢化物中,显著观察到近似自由电子气的行为,这些自由电子气表现出金属键特性,同时分子氢结构未发生分解。这表明,超导转变的关键条件是形成库珀对的费米海,而非完全解离为原子态氢。氢分子型氢化物中自由电子气的形成机制可通过有限深势阱模型得到合理解释。此类材料在高压下的独特电子行为及其强电-声子耦合作用,为设计低压、高温甚至室温超导材料开辟了全新的范式。

PDF(13)

PDF(13)

为探究裂纹及其间隙对2,4-二硝基苯甲醚(DNAN)基含铝炸药机械热点形成后反应传播特性的影响规律,制备了含不同初始裂纹的炸药药柱,采用基于发射药燃烧加载方式的炸药点火试验装置,模拟了炸药的反应传播过程,获取了加载过程和炸药反应过程的压力变化曲线以及试验后的炸药形貌特征,结合数值仿真,分析了不同预制裂纹的炸药药柱在相同药量发射药燃烧加载下的应力场分布特征。结果表明:无裂纹或无间隙“一”字裂纹工况下,药柱残骸完整,加载压力峰后迅速下降,未发生反应,热点区域位于底部;含1 mm间隙裂纹工况下,药柱发生断裂并出现局部低速反应,压力衰减过程缓慢。其中“一”字裂纹的热点区域转移至侧表面,而“十”字裂纹形成侧表面与底部的双重热点区域,反应程度进一步提升。这表明预制裂纹通过改变应力分布和扩展热点区域,进而显著影响炸药的反应进程。

PDF(11)

PDF(11)

利用分子动力学模拟研究了单个铝纳米球(单重态)与初始呈I型构型的两个铝纳米球聚集体(双重态)碰撞的动力学过程。根据初始撞击速度的不同,纳米球体会发生四种碰撞结果:反弹、粘附、聚集和熔融。当撞击速度极低时,纳米球体间的排斥力会使它们无接触反弹,且反弹临界速度会随着纳米球体直径的增大而降低。随着撞击速度增加,纳米球体因相互粘附形成新键而发生烧结。通过共邻分析、位错分析和均方位移等方法,我们定量表征了单重态-双重态碰撞过程中的相变与原子扩散现象,从而揭示了烧结机制的本质。通过监测不同直径单重态的温度变化,最终确定了单重态熔融的临界撞击速度。

PDF(14)

PDF(14)

爆炸近场是弹药爆炸毁伤的核心区域,涉及强冲击波与爆轰产物的耦合载荷作用。目前,扩胀管结构(expansion tube structure, ETS)在此类极端载荷下的力学响应及能量转化机制尚不明确。为此,将ETS作为典型吸能结构,研究其在近场强冲击波与爆轰产物耦合作用下的能量转化机制。在实验验证的基础上,通过数值模拟方法研究近场爆炸载荷特性及ETS的动态响应特性;进一步建立了近场爆炸载荷的理论预测公式,并在强冲击假设的基础上构建了能量转化效率的理论预测模型。结果表明:能量转化效率随着比例距离增加而显著下降,当比例距离超过0.8 m/kg1/3时,效率低于10%;能量转化效率与反射波比冲量呈显著正相关,说明比冲量是决定能量传递的关键因素。研究结果揭示了ETS在近场爆炸载荷作用下能量转化的内在机制,所建立的理论模型为近场防护结构的设计与性能评估提供了有力的理论支撑。

PDF(28)

PDF(28)

二维金刚石作为一种新型的原子级超薄碳基材料,不仅继承了块体金刚石的优异性能,又有望展现出因量子尺度效应带来的独特物性。当前,二维金刚石研究仍处于以理论探索为主的起步阶段,实验研究则集中于其可控制备与结构验证。受表界面效应及尺寸效应的多重影响,传统高压合成方法难以在纳米碳材料中直接实现由石墨烯中sp2向sp3杂化的高效稳定转化,这为二维金刚石研究带来了诸多亟待解决的关键科学问题。本文系统总结了近年来二维金刚石在结构特征、合成策略及物理化学性质等方面的理论与实验研究进展,并对二维金刚石未来的发展方向与潜在的应用场景进行了展望。

PDF(19)

PDF(19)

采用第一性原理方法系统地研究了UH5在30 GPa内的热力学、力学、动力学稳定性以及电子性质。研究发现,实验合成的正交、六角、立方相均为磁性材料,自旋极化率分别达到82%、100%、100%,热力学稳定性依次降低。弹性与声子模拟表明,3个相均具备力学与动力学稳定性,化学键分析表明这主要源于晶格中普遍存在共价性较强的U-H相互作用。此外,预测了实验上截留至1 GPa的正交相在1200 K转变为H离子在U亚晶格间隙中快速扩散的超离子态,扩散系数达到1.2×10-4 cm2/s。

PDF(12)

PDF(12)

为了研究鱼雷制导头段结构对水下聚能战斗部毁伤威力的影响,采用AUTODYN有限元分析软件,对聚能侵彻体受不同模拟头段结构影响下的毁伤性能进行了数值仿真,分析了不同模拟头段结构下冲击波绕射、靶后载荷传播和毁伤靶板的全过程。研究表明:侵彻体头部速度和后效靶扩孔半径随模拟头段总长度和模拟头段层数增大而整体呈上升趋势;在一定范围内,增加模拟头段层数可以有效地优化爆炸成型弹丸(explosively formed projectile,EFP)的成型形态,从而提升其后续侵彻能力;在不同模拟头段总长度条件下,存在一个最佳总长度使侵彻体保持较高头部速度的同时不发生颈缩断裂。

PDF(10)

PDF(10)

为提升硬X射线探测效率,优化了微通道板对硬X射线响应效率的影响模型,在模型中考虑了微通道板所有材料参数以及结构参数的影响,并进一步考虑了微通道板基底材料原子壳层间相互串扰的影响。在此模型的基础上,分析了微通道板的基底材质、通道直径、通道间壁厚、通道板厚度等参数对其探测效率的影响。基于现有技术条件,给出了微通道板各参数的最佳优化值及相应的探测效率,结果表明,其对50~200 keV能段的硬X射线的探测效率可以达到45%以上。

PDF(12)

PDF(12)

为研究氮化硼(BN)含量对现场混装乳化炸药爆炸性能的影响,通过透射电镜(TEM)和光学显微镜进行微观表征;采用铁板实验测试热感度;运用空中爆炸测试、探针法和铅柱压缩法,分别测定含BN现场混装乳化炸药的冲击波参数、爆速及猛度,结合理论计算,系统研究BN含量对炸药微观结构、热感度和爆炸性能的影响。测试结果表明,BN的加入未显著影响内相液滴的稳定性。在240 ℃下的炸药样品的爆发延滞期从114.28 s(空白样品)延长至173.95 s(1.2% h-BN)。随着BN的质量分数从0%增至1.6%,爆速、猛度及峰值超压均呈现先增后减的变化趋势:爆速由3850.45 m/s增至4724.89 m/s后降至3903.20 m/s,最大增幅为22.71%;猛度由13.86 mm增至19.87 mm后降至17.18 mm,最大增幅为43.36%;峰值超压由136.44 kPa增至318.33 kPa后降至285.41 kPa,最大增幅为133.31%;比冲量由9.23 Pa•s增至33.98 Pa•s后降至31.99 Pa•s,最大增幅为268.15%。研究表明,引入适量BN可显著提升现场混装乳化炸药的爆炸性能。

PDF(23)

PDF(23)

为了保证铜矿资源的高效回采,以含铜钠长岩试样为研究对象,使用分离式霍普金森压杆(SHPB)施加不同强度的冲击荷载,利用高速摄像系统记录裂纹扩展过程,并结合一维应力波传播理论和能量守恒定律,分析试样在不同冲击气压下的能量耗散规律;同时,基于有限-离散元(FDEM)耦合算法,建立含铜钠长岩冲击过程的数值模型。结果表明:入射能和应力峰值随着冲击气压的增大而增大,试样破碎程度也随之加剧;当入射能小于140 J时,随入射能的增加,能量耗散率逐渐增大;当入射能大于140 J时,能量耗散率随入射能的增加逐渐减小,能量耗散率在冲击气压为0.35 MPa时最大;在冲击过程中,拉伸破坏占主导作用,并在水平方向形成主优势区。新增裂纹面积和冲击总能量随着冲击荷载的增加而增大,冲击气压为0.30 MPa时,应变能比能量最小,在此气压下,剪切裂纹占比最小,说明0.30 MPa的冲击气压的破岩效率最高;基于FDEM构建的数值模型可以有效地预测在不同冲击荷载下含铜钠长岩的损伤破裂过程。

PDF(16)

PDF(16)

为提高国内现役38 mm防暴枪用非致命动能弹的安全性,采用有限元-离散元法,对填充铅砂的38 mm球形动能弹丸冲击人体仿生靶标过程进行了数值模拟,利用刚性壁实验进行了建模方法和参数选取的间接验证,获得了弹丸冲击仿生靶标过程的形变过程、动能、速度、位移、能量传递率等变化数据。在此基础上,对不同弹体速度和壁厚进行了对比分析,提出了安全射击建议。结果表明:弹丸冲击仿生靶标时产生较大形变,弹丸形变至圆饼状,靶标产生圆形凹陷,两者形变均可在一定程度恢复;弹丸致伤威力随着速度的增加而增加,随着壁厚的增加而减小;当弹丸壁厚为5、7、9 mm时不造成腹部皮肤穿透损伤的最小射击安全距离分别122.40、64.62、31.26 m。

PDF(15)

PDF(15)

巷道掘进中钻爆法的掏槽爆破效果直接影响爆破循环效率,而现有研究多忽略岩体内部节理等细观缺陷的影响。基于PFC 2D离散元方法,引入离散裂隙网络(DFN),构建了含不同密度节理的岩体模型,采用粒子膨胀法模拟掏槽爆破过程,系统分析了DFN对裂纹扩展、能量耗散及爆后块度的影响。在此基础上,优化炮孔布置方案,将原6孔布置简化为4孔菱形布置,并采用15 ms微差起爆,提高了炸药能量利用率,爆后效果与原方案相近。现场试验表明,优化方案有效节省了实际生产成本,减少了钻孔工作量。研究结果强调了考虑岩体节理缺陷对爆破参数优化的重要性,为岩巷高效掘进提供了理论依据和实践参考。

PDF(17)

PDF(17)

为提高含能材料爆炸能量的输出总量和功率,本研究通过金属丝电爆炸产生的等离子体驱动含能材料环四亚甲基四硝胺(HMX)起爆,实现电能与化学能的耦合释放。通过搭建的电-化耦合爆炸实验系统,在常温常压空气中测量了爆炸过程的电压、电流曲线,将电-化耦合爆炸划分为了四个典型阶段:金属丝相变、电流暂停、等离子体放电和振荡放电。研究表明不同材质金属的主要能量沉积发生在不同阶段:镍和铜等凭借中等沸点与高电阻温度系数在金属丝相变和电流暂停阶段实现了高效的相变能量沉积;在等离子体放电阶段,铝因氧化层破裂发生爆发式汽化,并凭借低电离能形成高导等离子体,沉积能量显著跃升;钨通过液态显热蓄积和电阻急剧上升,在等离子体放电阶段的沉积能量占比超过80%。研究还发现电流暂停现象受到金属材质(电阻温度系数、沸点及汽化潜热等)的影响,其中铜表现出最长的电流暂停时间,而钨则未出现该现象。本文系统研究了电-化耦合爆炸过程中的功率与能量沉积特性,揭示了金属材质对能量沉积过程的影响机制,为提升含能材料能量输出总量、功率提供了实验依据与技术支撑。

PDF(26)

PDF(26)

金属氢因其包括室温超导电性、量子流体等特性,被认为是高压物理的“圣杯”。由于原子化的金属氢需要500 GPa以上的压强,因此,自从1935年金属氢被提出以来,至今尚未在实验中获得。为使人们能够在生产生活中利用金属氢的性质,需要在环境压力下获得金属氢。目前,在低压下获得金属氢的研究思路是利用氢化物的“化学压力”让氢在较低压力下进入金属化,即寻找特殊的氢化物作为金属氢性质的宿主,但是,这类材料至今没有明显的结构特征,不仅加大了探索金属氢宿主材料的难度,还打击了人们在环境压力下获得金属氢性质的信心。为此,提出了氢为配体的高配位氢化物——在低压下金属氢性质的潜在宿主,其中,配体氢的非键轨道是否金属化是判断氢配体化合物是否能够承载金属氢性质的判断标准。首先,总结了氢在常压下的主要行为,重点关注常压下的氢配体化合物;然后,通过一维氢原子链这一简单模型,分析非键轨道金属化的原因和降低稳定压力的物理图像;接着,分析金属氢配体化合物的轨道特点,指出其超导电性、拓扑性质和实现金属化的电子结构规律。所提出的关于金属氢配体化合物的分析,不仅为未来探索金属氢化物超导体提供了重要的结构信息,更为人们在环境压力下实现金属氢的性质提供重要的理论基础。

PDF(10)

PDF(10)

甲烷-氢气混合气体的爆炸防控技术是氢能安全应用的重要课题。本研究通过实验与数值模拟相结合的方法,系统研究了含KHCO3细水雾对甲烷-氢气预混爆燃的抑制机理。结果表明,含KHCO3细水雾对甲烷-氢气预混爆燃具有显著抑制效果,且抑制性能与KHCO3质量分数呈正相关。以X_(H_2 )=10%为例,与对照组相比,11 wt% KHCO3作用下P_max和(dp/dt)_avg分别降低34.64%和44.57%,层流燃烧速度最高下降66.43%。KHCO3兼具物理化学双重抑制效应:物理上,雾滴相变吸热和蒸汽稀释效应降低火焰温度并稀释可燃物;化学上,KHCO3分解产生的钾化合物通过KOH→K→KOH重组循环消耗关键自由基(•H、•O、•OH),与链分支反应形成竞争,中断燃烧链式反应。此外,抑制过程是抑制与促进效应的竞争。高掺氢比和高质量分数下,物理蒸发效率成为限制化学抑制发挥作用的瓶颈,导致了抑制效率的饱和现象,但整体仍表现出显著的抑制效果。

PDF(10)

PDF(10)

XFEL装置是诊断微介观材料动态过程的旗舰装置。为了增强对XFEL实验物理的认识能力和装置的设计能力,利用HSWAP工作流管理平台开展了XFEL实验模拟平台的研究工作。HSWAP平台实现了XFEL平台的流程模型、组件模型和数据链接模型,形成初步的XFEL实验模拟平台,并可以方便地使用不同的组件模型创建各种可执行的仿真过程。针对XFEL实验中的XRD和PCI诊断技术开展了模拟研究,实现了分子动力学模拟与XRD模拟的结合以及近场动力学计算模拟与PCI模拟的结合。通过XFEL实验模拟平台的建立和应用,加深了对XFEL诊断能力和实验物理过程的认识。

PDF(11)

PDF(11)

针对反拱爆破片爆破性能优化设计问题,基于其爆破性能的高、低精度有限元计算结果,通过构建分层克里金(H-Kriging)代理模型,实现了反拱爆破片爆破压力的快速预报,从而建立了反拱爆破片爆破性能的优化设计数学模型,并进行了反拱爆破片的结构优化设计。研究结果表明,基于高、低精度有限元模型所构建的爆破压力-结构参数的分层克里金代理模型,能在显著节约计算成本的前提下,准确预报反拱爆破片的爆破压力。针对反拱爆破片结构的初始设计方案,通过采用遗传算法优化设计,优化方案能够在考虑爆破片厚度加工公差情形下,使爆破压力的波动幅度降低58.8%,从而大大降低了反拱爆破片爆破压力对厚度加工误差的敏感程度,具有很好的工程参考价值。

PDF(18)

PDF(18)

跨介质武器是目前军事领域的研究热点之一。基于雷诺时均N-S方程、VOF多相流模型、修正Realizable k-ε湍流模型,构建了三维数值仿真方法,对不同头型的卵形弹高速垂直入水过程中的空泡演化及运动特性展开研究,分析了头型对空泡演化及运动特征的影响规律。研究表明:数值模拟与实验观测数据在空泡形态及运动速度演化规律上呈现良好的一致性。卵形弹头部的几何形状显著影响入水空泡形成机理及弹体运动特性。普通卵形弹与双锥卵形弹的空泡形成于弹体肩部区域,而锥柱卵形弹的空泡于头部开始并快速包裹整个弹体。结合压力场分析表明:双锥卵形弹头部出现了低压区,导致弹体速度衰减减慢;锥柱卵形弹的头部形成典型高压区,导致弹体速度衰减加快。此外,相比其他两种弹体,锥柱卵形弹的轴向载荷增大一倍以上。

采用分子动力学方法,研究了含氦泡铜在两次稳态波加卸载作用下的微射流增长与损伤演化过程,对比了含氦泡与不含氦泡金属的损伤特征、激活应力阈值、微射流形态和速度分布以及不同区域氦泡的变形特征。结果表明:二次冲击后,氦泡膨胀的临界激活应力阈值低于孔洞形核的应力阈值,且与氦泡分布及氦泡数密度密切相关。低压首次冲击下,含氦泡金属比纯金属形成更显著的微射流;二次冲击下,氦泡使微射流更易断裂,且微射流头部最大速度更高,但微射流主体速度分布相当。二次冲击波对于已经经过首次冲击压缩、由于稀疏波作用发生轻微回弹但未恢复至初始状态的体氦泡几乎不起作用。二次冲击后,近表面已破裂飞出的氦泡壁也可能贴回气泡底部,使得部分氦原子被再次封存。二次冲击卸载后,被封存的氦泡会再次发生膨胀破裂,释放氦原子。在二次冲击作用下,氦泡塌缩机制与氦泡尺寸及冲击强度紧密关联。研究结果将为后续的辐照氦泡对金属微喷-微层裂耦合演化影响的跨尺度理论研究提供物理认识和理论依据。

采用密度泛函理论框架下的第一性原理计算与CALYPSO晶体结构预测方法相结合,系统探究了惰性元素氦(He)与碱土金属的化合物在高压条件下的结构稳定性。研究发现,在碱土金属中,锶(Sr)与 He 形成的化合物具有相对较低的能量。为此,对400 GPa下Sr2He的晶体结构进行了预测。电子定域函数和态密度分析表明,Sr与He原子之间不存在形成共价键的趋势。此外,Bader电荷分析显示,Sr原子与He原子之间存在离子键作用,电荷从He转移至Sr,从而为阐明Sr2He的成键机制提供了关键见解。研究结果揭示了Sr2He的晶体结构、成键性质及电子特性,为理解此类亚稳材料的稳定性和物理性质提供了理论支撑,并为其实验合成提供了重要指导。

PDF(13)

PDF(13)

系统研究了在高压条件下,乙醇-氢气-甲烷三元预混燃料的层流燃烧和爆炸特性。采用定容燃烧系统,在初始温度为400 K、压力为0.1~0.4 MPa、当量比为0.7~1.4及乙醇掺比20%、50%、80%的工况下开展实验。结果表明:当量比为1.1时,燃烧不稳定性最强,且不稳定性强度随乙醇含量和压力升高而增强。层流燃烧速度随着压力和乙醇浓度升高而降低,与机理模拟结果的相对偏差小于7%。在爆炸特性方面,最大爆炸压力与初始压力呈线性关系,其斜率随乙醇掺比增加而升高;最大升压速率在当量比为1.1时达到峰值,最大值可达188 MPa/s,对应的爆燃指数为23.66 MPa•m/s,处于相对安全水平。不同乙醇掺比下的最优燃烧区间为:20%时,当量比为1.2~1.3,压力为0.1~0.3 MPa;50%时,当量比为1.1~1.2,压力约为0.3 MPa;80%时,当量比为1.0~1.1,压力约为0.1 MPa。动力学分析进一步表明,R1为主导链分支反应,是提升燃烧速率的关键步骤,机理模拟可准确捕捉自由基演化趋势,验证了反应动力学模型的合理性。研究结果揭示了乙醇掺比与压力共同作用下三元燃料燃烧和爆炸的规律性,为高效清洁燃料设计与燃烧室优化提供了参考。

PDF(14)

PDF(14)

金属铝(Al)作为常用的活性金属之一被广泛应用于活性材料体系中,但Al也存在反应活性偏低制约体系能量释放的问题。本研究将铝铈合金(Al-Ce alloy)引入反应体系中,利用稀土铈的高反应活性特点强化铝的反应活性。为研究稀土基活性材料在冲击过载下的力学特性和点火性能,开展了Al2Ce/PTFE、Al/PTFE、Al2Ce/AP、Al/AP四种活性材料体系的制备和表征,通过霍普金森杆实验系统动态加载,研究四种活性材料体系的动态应力-应变、点火延迟、燃烧持续时间等性能;通过热分析测试,研究不同含量活性金属对AP的热分解性能的影响。研究表明,四种活性材料存在未燃烧、燃烧和爆燃三种冲击点火形态;Al2Ce/PTFE和Al/PTFE材料点火性能较差;Al2Ce/AP体系的极限强度和临界失效应变较高,且冲击点火形态为爆燃,点火延迟和持续燃烧时间均低于Al/AP体系;Ce元素的引入加速AP的分解,并使Al2Ce/AP体系的焓值大幅提高,能量释放更集中。Ce元素可以有效提高金属铝的反应活性,其高反应活性特点使活性体系材料的反应进程加速,并显著强化活性材料体系在冲击作用下的能量释放。综上所述,稀土铝合金材料因其具有高反应活性优势,对于研制新型铝基冲击反应材料具有重要意义。

PDF(10)

PDF(10)

为精准调控深部矿山切缝药包爆破对采场充填体的损伤效应,聚焦周边孔间距(500、600、700、800 mm)的控损机制,依据弹性波动理论及岩质介质中冲击波动态传播特性,建立了切缝药包爆破时约束方位应力波在多介质作用下的扩散机制;结合混凝土类脆性材料与充填体损伤演化的强相关性,建立了RHT本构模型的跨介质等效标定框架;基于数值仿真软件ANSYS/LS-DYNA,构建了“充填体-矿体-切缝药包”多介质动态耦合数值模型,在其充填体-矿体交界处布置观测点,对观测点处的峰值应力变化、爆破振动速度变化以及充填体损伤演化进行了分析。基于金川三矿区邻近充填体的进路回采阶段爆破试验,进行了常规药包、切缝药包以及不同周边孔间距的爆破试验。试验表明:切缝药包爆破在未约束方位触发气相射流与应变能汇聚效应,同步抑制约束方位应力和爆破振动速度,实现了对邻近充填体爆破荷载的定向衰减;相较常规装药,切缝药包使充填体损伤度显著降低36%以上;爆破损伤度与周边孔间距呈负相关趋势,增加间距时损伤抑制效率提升。

PDF(22)

PDF(22)

随着对含能结构材料力学性能及能量释放能力的综合要求不断提高,传统含能结构材料难以同时满足高强度及高能量释放水平的需求。本工作通过粉末冶金工艺制备了一种新型Ti1.5ZrNbMo0.5W0.5高熵合金,系统研究了该合金的微观组织、力学性能、毁伤效能及能量释放机制。结果表明,Ti1.5ZrNbMo0.5W0.5合金具有的高致密度和较小的晶粒尺寸赋予了其优异的准静态与动态压缩性能;在弹道枪实验中,尺寸为φ8mm×8.5 mm的Ti1.5ZrNbMo0.5W0.5合金破片在约600~1000m/s的范围内可击穿6~10 mm厚Q235钢板并发生破碎,并发生剧烈的释能反应,释能过程以富 Zr 区域的显著氧化为主导,该过程释放大量热能并成功引燃靶后易燃物。本研究详细表征了Ti1.5ZrNbMo0.5W0.5合金合金显微组织和性能,揭示了该合金释能机制,评估了其在实际穿甲应用场景下的综合毁伤性能,为该体系合金的进一步研究和应用提供了理论基础和实验依据。

PDF(51)

PDF(51)

本研究通过平板冲击实验与微观表征技术,系统探究了温度对Invar36合金层裂行为的影响。实验利用一级轻气炮加载平台结合高温加热装置,测量了20℃至300℃范围内不同偏析方向样品的自由表面速度剖面及层裂强度变化规律。结果表明,Invar36合金的层裂强度随温度升高呈线性下降,高温显著弱化其动态抗拉性能。微观损伤分析显示,室温下孔洞沿元素偏析带成核并扩展,而高温时损伤集中在晶界处,高温削弱了偏析的约束作用,且热激活位错运动促进材料软化。研究揭示了温度对层裂强度与损伤机制的核心作用,为高温冲击环境下Invar36合金的抗失效设计提供了理论支撑。

地球上的矿产资源是有限的,而木材则可以再生。用改性木材代替储量有限的工业材料是人类长期追求的目标。采用大腔体六面顶压机对轻木、椴木和东非黑紫檀3种木材试样进行室温高压处理,分析了高压处理对其气干密度、抗压强度、弹性模量等性能的影响,并通过CT和扫描电子显微镜观察其内部微观结构变化。结果表明,3种木材的物理力学性能均有所提升。轻木、椴木和东非黑紫檀经5.50 GPa高压处理后,其密度分别提升239%、112%和11%,表面硬度分别提升79%、46%和15%,抗压强度分别提升33%、9%和28%。东非黑紫檀压密材的比强度(101.55 kJ/kg)接近铝合金(109.23 kJ/kg);东非黑紫檀具有比陶瓷材料轻质、比铝合金绝缘和隔热的特点;高比强度东非黑紫檀有潜力取代铝合金,有望在很多特殊环境中获得应用,为未来工业的可持续发展提供支持。研究结果为木材高值化应用提供了新思路。

多层夹芯复合结构在抗冲击防护领域具有重要应用,尤其在应对爆炸破片颗粒群冲击中展现出优越的防护性能。在分析单层材料抗冲击性能及失效机制的基础上,综述了单颗粒和多颗粒冲击下复合结构的动态力学响应特性研究进展,结果表明:金属材料主要出现塑性变形、裂纹扩展及局部热软化等特征;陶瓷依靠其高硬度和脆性破坏可迅速分散冲击能量;纤维增强复合材料则利用连续纤维网络实现多级能量耗散。针对多层夹芯复合结构,颗粒高速冲击靶板会出现局部应力波传播、微裂纹产生和界面分层等现象,结构的抗冲击机理复杂。当前研究主要聚焦于结构在单次冲击下的抗冲击性能,多颗粒冲击下的防护机理仍不明确,且研究手段相对单一。其中,实验研究方法主要采用改装分离式霍普金森压杆(split Hopkinson pressure bar,SHPB)等装置实现颗粒群的高速加载,但二次冲击和速度极限问题仍未得到有效解决。数值模拟方面,SPH-FEM(smoothed particle hydrodynamics-finite element method)耦合方法是目前颗粒群冲击研究的主流方法,但其模型准确性问题仍需进一步研究。

针对冲击爆轰实验中对速度测量系统的高可靠性要求,基于光纤波分复用/解复用技术,提出了一种双波长全光纤激光干涉速度复测方法及技术。设计并搭建了一套速度复测原理验证系统,采用

铝合金具有优异的力学性能,被广泛应用于航空航天、船舶及高新领域,其服役时常需承受动态冲击载荷,研究其在动态加载下的力学响应具有重要的理论和工程意义。以6061铝合金为研究对象,通过系统的实验测试和数值模拟深入研究其静、动态力学性能及弹道响应特性。实验结果表明,在0.001~3 800 s−1应变率范围内,6061铝合金表现出显著的应变率强化效应,流动应力随应变率的提高而显著增大,增幅达18.5%,但其应变硬化行为在不同应变率下保持相对稳定。基于最小二乘法标定的Johnson-Cook本构模型参数能够准确描述材料在不同应变率下的力学响应。弹道实验研究表明,球形弹丸侵彻6061铝合金靶板的弹道极限为282.6 m/s,且残余速度与入射速度在超弹道极限条件下呈良好的线性关系。靶板失效形貌分析揭示了其破坏模式与冲击速度的关系:低速冲击下主要表现为复合应力主导的整体变形,而高速侵彻时则以局部剪切破坏为主。建立有限元模型复现实验观测的弹道响应和破坏模式,验证了拟合的本构模型参数和数值方法的可靠性。采用经过实验验证的有限元模型,对不同直径球形弹丸侵彻6061铝合金靶板的弹道响应进行研究,在弹丸直径为10、8、6 mm时,靶板的弹道极限速度分别为283、392、443 m/s。因此,当靶板厚度不变时,弹丸质量越小,靶板的弹道极限速度越高。研究结果为6061铝合金在冲击载荷条件下的工程应用提供了重要的理论依据和实验数据支撑。

为探究冲击作用下含瓦斯煤的损伤演化规律,利用含瓦斯煤分离式霍普金森压杆(split Hopkinson pressure bar,SHPB)试验系统,对瓦斯压力分别为0、0.5、1.0、1.5和2.0 MPa的煤体进行动态压缩试验,基于能量理论分析了冲击作用下含瓦斯煤的变形破坏过程,探讨了瓦斯压力对煤体能量参数的影响规律,借助SMP强度准则和Weibull分布函数,结合耗能指标,建立了考虑瓦斯-冲击耦合的含瓦斯煤的动态损伤本构模型。研究表明:冲击压缩过程中,含瓦斯煤的能量时程曲线可分为缓速增长阶段、加速增长阶段和稳定阶段;随着瓦斯压力的增大,煤体的反射能呈线性增加趋势,而透射能和耗散能则呈线性降低趋势;瓦斯-冲击耦合损伤本构模型曲线与试验曲线具有较好的一致性,可以准确地描述冲击作用下含瓦斯煤的全应力-应变过程和损伤演化规律。

为探究单轴压缩下缺陷砂岩的能量演化和力学行为,通过离散元法数值模拟,分析了不同岩桥倾角和岩桥距离对缺陷砂岩的影响,结合能量耗散建立了损伤本构方程。结果表明:岩桥倾角和岩桥距离显著影响缺陷砂岩的力学响应和破坏机制,大倾角(60°、90°)促进裂纹沿最大主应力方向扩展,而小倾角(0°、30°)增加剪切裂纹比例,导致不同的破坏形态;弹性模量和抗压强度随岩桥倾角和岩桥距离的变化呈“U”形非线性特征。能量演化规律对岩桥倾角具有依赖性,总能量和耗散能量随岩桥倾角的增加先降低后升高,并在90°时达到最大。岩桥距离对能量的影响随岩桥倾角的变化而变化,当岩桥倾角小于45°时,能量随岩桥距离的增加而减少,当岩桥倾角大于45°时,能量随岩桥距离的增加先增加后减少。弹性能耗比的三阶段特征可作为缺陷砂岩失稳的预测指标。基于耗散能理论构建的能量耗散损伤本构模型能够准确地描述不同岩桥参数下缺陷砂岩的变形和破坏行为。该模型在实际工程中具有重要的应用潜力,但需要针对具体应力条件进行调整以优化预测准确性。研究结果可为岩土工程的灾害防治提供理论参考。

为有效缓解冲击地压对液压支架的破坏作用,基于单层变径式吸能构件研究基础,提出了一种具有更高吸能量的双层变径式吸能构件。基于能量法剖析了不同截面管件扩径与缩径变形的能量耗散理论,推导了波纹管与圆管不同组合形式下构件稳定变径过程的承载力计算公式;通过数值模拟得到了8种不同类型吸能构件的吸能量曲线、承载力曲线及变形规律,对比发现,内层波纹管、外层圆管的双层变径式吸能构件结构(SBY类型)具备较优的吸能性能;探究了不同结构参数对吸能效果的影响规律,其中,内管壁厚、外管壁厚、波纹半径和底座内倒角4种结构参数对吸能特性参数影响显著。根据拉丁超立方取样方法设计试验方案,利用Kriging代理模型,结合多目标粒子群优化算法对结构参数进行优化,最终选择优化后的结构参数组合为内管壁厚6.0 mm、外管壁厚2.9 mm、波纹半径6.9 mm、底座内倒角40°。据此,制作了吸能构件并进行了轴向准静态加压实验,验证了数值模拟分析及优化结果的准确性和有效性。结果表明:经参数优化后的双层变径式吸能构件的总吸能提高了54.2%,比吸能提高了55.6%,平均承载力提高了43.2%,载荷标准差提高了59.5%。所设计的构件具有更好的吸能性能,让位防冲过程更加可靠。本研究可为深部巷道支护液压支架的吸能构件设计提供理论依据和参考。

为探究隔板在小口径聚能装药中的作用,开展了隔板参数与中心通孔药型罩匹配对爆轰产物泄露以及射流侵彻性能的影响规律研究。基于爆轰波正规斜反射理论,推导了药型罩表面不同位置处爆轰波初始入射角和所受压力与隔板参数之间的定量关系式。采用LS-DYNA系统分析了隔板直径和隔板高度对射流成型及侵彻性能的影响。结果表明:在通孔药型罩中添加隔板能有效提高药型罩上的压垮压力,抑制爆轰产物泄漏,提高能量利用率和射流侵彻性能;射流的侵彻能力随隔板直径增大呈先增后减的变化趋势;隔板高度对射流性能的影响呈多极值响应;当隔板直径为6 mm、隔板高度为4 mm时,射流对45钢靶的侵彻深度达到较大值(158.17 mm),较无隔板结构提升了17.21%。研究结果可为小口径聚能战斗部设计提供参考。

针对弧形拐弯坑道内冲击波衰减规律不清的问题,研究了半径和拐弯角度对弧形坑道中冲击波传播的影响,发现半径和拐弯角度对消波效率的影响有限,且弧形坑道与同角度直接拐弯坑道的消波效率相近,基本均小于7.2%。为提高拐弯坑道对冲击波的衰减效率,提出了以弧形坑道为基础设置扩散室构建弧形扩散坑道的防护新思想,并探讨了扩散比、扩散形式(外侧扩散、内侧扩散和两侧扩散)和冲击波特征参数对弧形扩散坑道消波效率的影响规律。计算结果表明,弧形扩散坑道可大幅提高冲击波的衰减效率,衰减率最高可达55.9%。外侧扩散型弧形坑道的消波效率最高,内侧扩散型和两侧扩散型的消波效率次之,且消波效率随扩散比的提升而不断升高。随着冲击波压力峰值的增大,弧形扩散坑道的消波效率有所提高,可以达到64.4%;继续提升压力峰值时,弧形扩散坑道的消波效率略有下降但基本保持不变;弧形扩散坑道的消波效率随冲击波正压时间的增长而降低,在正压持续时间为100 ms时,消波效率降至25.4%,但随着正压时间的进一步增长,弧形扩散坑道的消波效率几乎保持不变。

针对隧道掘进中遇到的凝灰质砂岩地层非均质性问题,提出了一种基于动力冲击的聚能切缝破岩新技术。采用自主研发的岩土体动态冲击力学试验系统,在尺寸为$\varnothing $100 mm×50 mm的圆柱形凝灰质砂岩试样一端粘贴厚度为10 mm的聚氨酯垫片,在垫片上沿径向分别开设直径为3、6、9 mm的孔洞,共嵌入6根对应直径的相同聚能钉。设置了冲击气压为0.35~0.65 MPa的7组试验,考察了不同冲击能量和钉径对定向切缝破岩效果的影响。结果表明:随着冲击气压增加,试样的峰值应力和能量吸收显著增大,而裂缝贯通程度增强,破裂模式由沿晶破坏为主向穿晶破坏为主转变。3 mm聚能钉易因局部压溃而无法形成有效贯通切缝;9 mm聚能钉在高气压下促使岩石产生块状或粉碎破裂;6 mm聚能钉在多种气压下均表现出稳定连续的定向切缝特征,形成较多穿晶裂纹,展现出优异的能量利用效率。扫描电镜分析结果验证了冲击应变率效应:低应变率(低冲击力)下裂纹多沿晶界扩展,高应变率下裂纹趋于穿晶扩展。该技术充分利用了冲击动力学中压缩-反射-张应力闭合链的破裂机制,实现了无炸药、无液体介质的可控定向破岩。合理匹配冲击参数和聚能钉直径,可在深埋隧道非均质岩层中高效诱导裂缝沿预定方向扩展,为复杂地质条件下隧道掘进中的超欠挖控制提供新思路和参考。

阅读全文

阅读全文