为探讨高韧钢的抗爆性能及其影响因素,结合空爆试验,对高韧钢平板和加筋板的动响应过程进行了数值模拟,并与相同厚度的高强钢进行了对比。首先,开展了高韧钢和高强钢平板的空爆试验,对比分析了2种材料平板的变形和破坏试验结果。随后,采用LS-DYNA非线性有限元程序对高韧钢平板在近距空爆载荷作用下的变形/失效过程进行了数值模拟,并与试验结果进行了对比,验证了数值模拟方法的合理性。在此基础上,通过数值模拟进一步分析了高韧钢平板和加筋板结构的动态响应过程和失效机理。研究结果表明,在TNT药量为1 200 g、爆距为100 mm的近距空爆载荷作用下,10 mm厚的高韧钢平板仅发生拉伸大变形,而10 mm厚的高强钢平板中部出现大破口。高韧钢平板的抗爆性能明显优于同等厚度下的高强钢平板。近距离空爆载荷作用下,高韧钢平板的主要变形模式为整体拉伸变形,而高韧钢加筋板结构的主要破坏模式为沿加筋部位的剪切破坏。随着载荷强度的增大,高韧钢加筋板结构呈现出3种不同的失效破坏模式;随着加筋高度的增大,面板沿加筋的局部剪切应力更大,高韧钢加筋板的抗爆性能反而会劣化。研究结果展示了高韧钢的抗爆优势,可为高韧钢在舰船防护结构中的潜在应用提供技术支撑。

为了研究不同长度及倾角的裂隙对岩石-混凝土组合体强度和破坏模式的影响,基于颗粒流模拟软件(PFC),通过对比预置裂隙试样的室内试验结果,选取最接近室内试验结果的一组数据标定细观参数,由此对含预置裂隙的岩石-混凝土组合体数值模型进行单轴压缩试验。结果表明:单裂隙岩石-混凝土组合体的承载能力和弹性模量随裂隙倾角的增大整体呈增大趋势,建立了不同裂隙长度和裂隙倾角的增量函数;裂隙长度对岩石-混凝土组合体力学特性的影响显著;岩石界面的应力状态和混凝土界面附近的约束效应决定裂纹能否扩展通过界面,根据裂纹的分布情况,分析发现裂纹萌生与扩展的根本原因是应力场的变化和转移,破坏过程中岩石-混凝土组合体的破坏模式由拉伸破坏逐渐转变成宏观剪切破坏,揭示了单裂隙岩石-混凝土组合体单轴压缩的损伤演化规律。

为研究不同围压条件下含不同长度单裂隙岩体的裂纹扩展特征和能量演化规律,基于室内三轴压缩试验结果标定细观参数,开展了PFC2D颗粒流数值模拟试验。结果表明:拉伸裂纹先于剪切裂纹产生,两者呈指数增长,裂隙长度减小和围压增大使拉伸裂纹和剪切裂纹快速增长时间滞后;最终破坏时,随裂隙长度增加,拉伸裂纹和剪切裂纹减少。应力集中于裂隙两端,裂纹周围存在应力集中现象。相同围压下,裂隙长度增加,岩样破坏时块体数减少。岩体破坏本质为能量储存、耗散与释放的过程,在加载过程中,岩体能量转化被分为4个阶段。裂隙长度增加削弱岩样储存应变能的能力,总能量减少,围压增强岩样储存应变能的能力。岩样破坏时,耗散能大于应变能,随裂隙增长,耗散能减少。

过去10年里,金属卤素钙钛矿作为一种性能优异的新型功能材料被广泛应用,其研究取得了很多重要进展。压力作为一个基本的热力学变量,可以显著地影响材料的微观结构、原子间相互作用、电子轨道和化学键,是调节材料结构和性能的一个强大工具。与此同时,压力也为研究结构与性质之间的关系提供了新路径。结合金刚石对顶砧高压装置以及原位高压表征技术,总结了金属卤素钙钛矿在高压下的结构及性质变化,包括高压驱动结构相变,有序-无序转变,非晶化,局部结构演化,带隙、光致发光、光响应、电阻等性质在压力作用下的变化,以及高压下特有的奇特性质如金属化转变,系统分析了此类材料的结构-性质关系,并对未来的新型材料设计做出了展望。

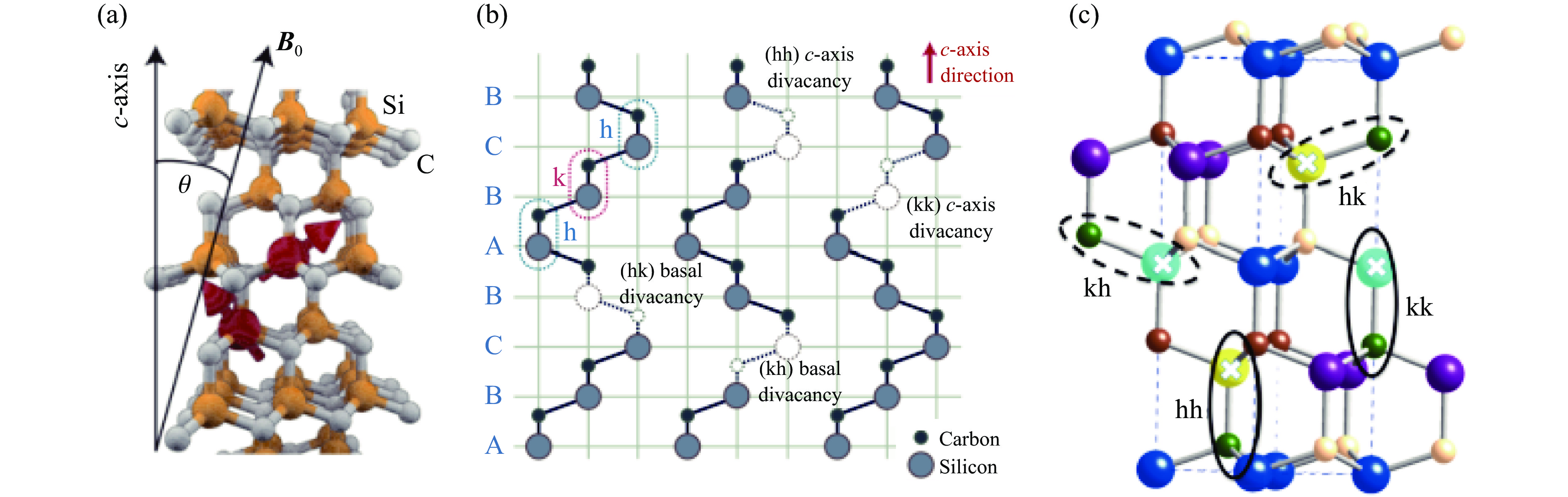

近年来,压力下卤化物钙钛矿成为新的研究热点,呈现出许多优异的电学和光学等特性。高压下钙钛矿结构演变研究是所有物性研究的基石和重点。利用金刚石对顶砧压机,结合原位高压同步辐射X射线衍射、原位高压拉曼光谱、紫外-可见-近红外分光光度计测量技术和第一性原理计算,对全无机卤化物钙钛矿CsGeBr3在高压下的结构演变进行了系统研究。结果表明:CsGeBr3在常压下是菱方

明胶鸟弹在不同撞击速度下表现出不同的响应特性。为解决传统明胶鸟弹本构表征方法在不同速度范围内不能通用的问题,开展了330 g明胶鸟弹以70~190 m/s速度、60°或90°入射刚性铝合金平板试验,记录了冲击力数据及撞击形貌。结果表明,随着撞击速度的提高,鸟弹碎裂得更充分,碎块体积减小。利用LS-DYNA建立了自适应FEM-SPH(finite element method-smoothed particle hydrodynamics)鸟体模型。依据试验结果反演得到一组鸟体本构参数:切线模量为1.33 MPa,剪切模量为115.95 MPa,Murnaghan状态方程参数

基于一级轻气炮加载技术,利用不同类型的多层复合飞片,实现了冲击加载-卸载-再加载路径,结合回收表征以及一维流体力学模拟,对Cr-Ni-Mo钢在冲击加载-卸载-再加载路径下的层裂损伤行为进行了深入研究。结果表明,在冲击加载-卸载-再加载路径下,层裂面会重新闭合并形成微损伤带,而孔洞位置仍然位于原奥氏体边界和板条群边界处,裂纹仍保持穿晶+沿晶的混合断裂模式。此外,第1层飞片与样品之间存在的较大阻抗差异会导致自由面速度中的再加载信号缺失。这些发现为深入理解Cr-Ni-Mo钢在复杂加载路径下的层裂行为提供了重要参考。

中、高熵合金因很好地兼顾了强度和韧性而备受关注,在多种极端工况下具有重要的应用前景。然而,在强冲击载荷等极端条件下,其动态力学行为和损伤失效机制仍不清楚。为此,研究了NbTiZr中熵合金在平板冲击载荷下的层裂损伤,探讨了冲击应力和加载脉宽的影响。通过波剖面分析,获得了冲击应力、加载脉宽和层裂强度信息。研究表明,NbTiZr中熵合金的层裂强度随冲击应力的增大而线性增大,随加载脉冲宽度的增大呈指数减小,介于3.77~4.80 GPa之间。利用光学显微镜、扫描电子显微镜和电子背散射衍射,分析了冲击加载后回收样品的微观组织结构,发现冲击应力和加载脉冲宽度对NbTiZr的层裂损伤形貌有显著影响,层裂损伤形式为准解理断裂,未观察到固-固相变或变形孪晶。

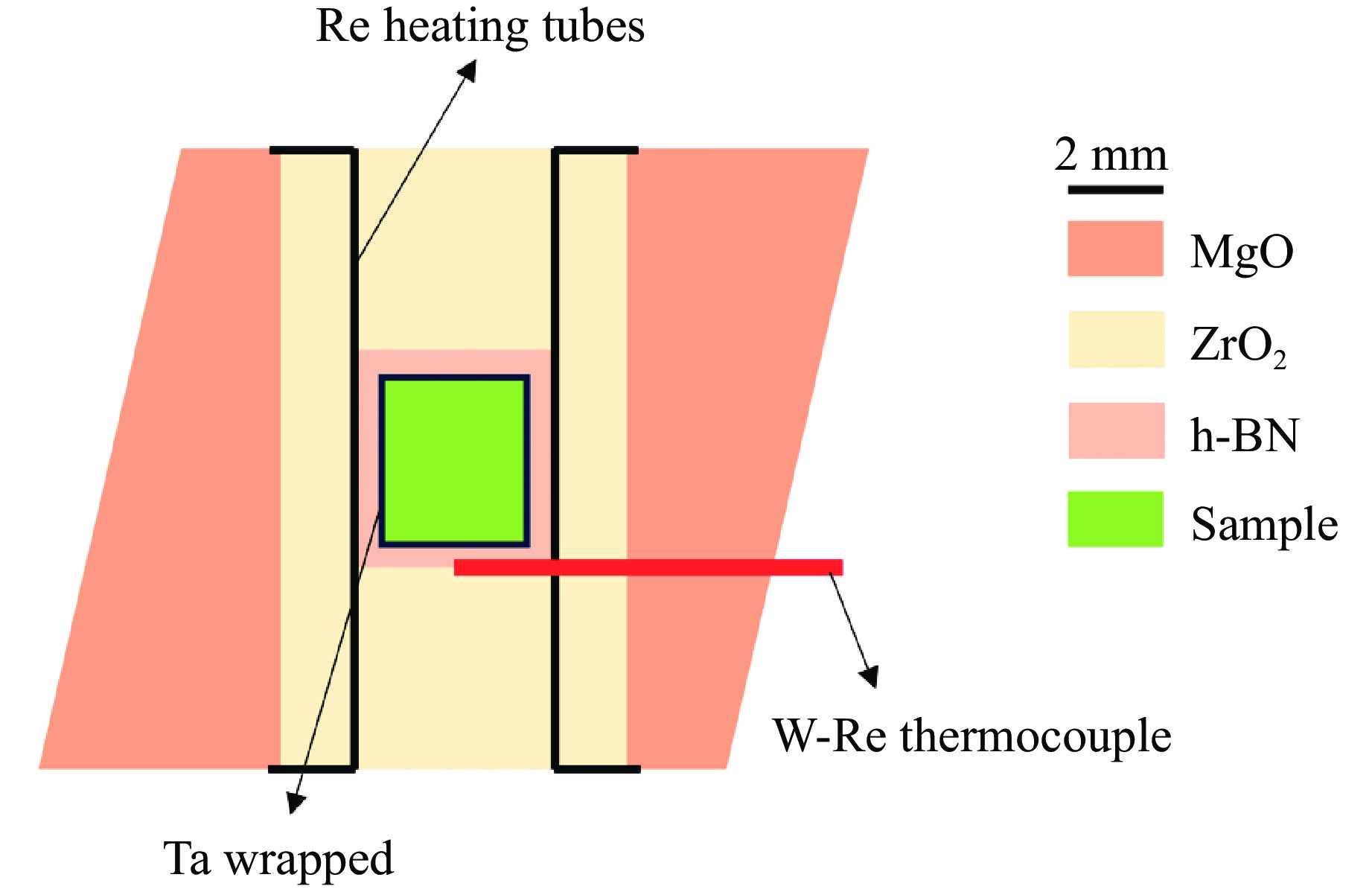

高熵过渡金属二硼化物因其优异的力学性能及热物理性能受到了人们的广泛关注。然而,过去通过高温固相反应合成的效率较低。为此,通过高温高压固相反应,在5.5 GPa、2300 ℃的温压条件下合成了以VB2、NbB2、TaB2为基底的6类高熵过渡金属二硼化物。高压提高了高温下的固相反应效率,促进了高熵过渡金属二硼化物的合成。通过X射线衍射和能量色散X射线光谱仪表征并确认了6类高熵过渡金属二硼化物均由纯相组成,不存在氧化物杂质或第二相,且元素分布均匀,不存在元素偏析,证明了高温高压合成高熵过渡金属二硼化物的有效性和普适性。

氮是地球大气的主要成分,体积分数约为78%。在常温常压下,氮以三键的形式(N≡N)结合为稳定的双原子分子。然而,在极端高压的作用下,氮气可以解离成含有双键(N=N)甚至单键(N―N)的固体聚合氮结构。由于N≡N与N=N、N―N之间存在巨大的能量差异,其转变过程中伴随着巨大的能量释放,因此,聚合氮是备受关注的高能量密度物质。然而,单质聚合氮必须在高于百万大气压(100 GPa)的环境下才能实现实验制备,苛刻的合成条件极大地限制了其发展及应用。研究发现,金属元素的引入可降低反应势垒,提供化学压力,有效降低聚合氮的合成压强,并形成丰富多样的聚合氮构型。为此,本文重点介绍了高压下主族金属氮化物的结构和含能特性研究进展,讨论了金属富氮化合物在高压下稳定的物理机制,并对未来新型富氮化合物的设计和制备方向提出展望。

氮在常压下是非常稳定的元素,以氮气分子形式存在。研究发现,氮在高温高压下能够形成聚合结构,这种结构具有极高的能量密度,而且分解产物为无污染的氮气,从应用角度上看,它能够作为新型环保高能量密度材料。随后,人们对其进行了大量的研究,得到了氮在高压条件下的相图,并且合成出立方偏转氮、层状聚合氮等结构。然而,纯氮聚合结构的合成条件比较严苛,在常压下很难保存。人们又转向分子结构氮和惰性气体氮化物等,希望能够得到常压下稳定的高能量密度氮结构。为此,针对目前高能量密度氮的理论和实验进展进行了简要的介绍,并对未来高能量密度氮的发展方向进行了探讨。

采用基于密度泛函理论的第一性原理计算,并结合CALYPSO晶体结构预测软件,系统地探索了零温下RbNO3的高压结构与物理性质。基于RbNO3-Ⅳ相的实验数据,比较了4种不同泛函的准确性,发现PBEsol泛函的准确性最高。基于该泛函预测到RbNO3在零温下的相变序列为

采用先进的粒子群晶体结构搜索方法对K2N2在0~150 GPa压强范围内进行晶体结构预测,结果表明,K2N2的基态稳定相为单斜

在高温高压的极端条件下,分子晶体氮会打破传统三键机制向单键聚合态转变。氮在高压下的独特解离机制使聚合氮的研究意义超越了含能材料范畴,在基础物理学领域亦有深刻的科学意义。继立方偏转聚合氮cg-N(空间群

高压下纳米金刚石石墨化对多晶金刚石烧结体的性能具有非常重要的影响。为此,在5~9 GPa、600~1500 ℃的压力温度范围,分别对平均晶粒尺寸为50 nm的纯纳米金刚石粉末和NaCl-纳米金刚石混合粉末的石墨化温度进行了研究。结合粉末X射线衍射的物相定量分析方法,分析了非静水压(纯金刚石粉末)和准静水压(NaCl-纳米金刚石混合粉末)下纳米金刚石在不同压力和温度下的石墨化程度。结果表明:5 GPa时,纯纳米金刚石粉末石墨化的起始温度在800 ℃以上,9 GPa时则在1000~1300 ℃之间;在约7 GPa的压力下,较短的保温时间内纳米金刚石的石墨化温度由非静水压环境中的1000 ℃提高到准静水压环境中的1500 ℃以上。

以金刚石、立方氮化硼(cBN)和钛(Ti)为初始材料,通过高温高压反应烧结制备了B-C-N-Ti四元超硬复合材料。结果表明:在高温高压下,Ti与金刚石及cBN反应生成TiC0.7N0.3和TiB2;TiC0.7N0.3作为黏结相以键合金刚石和cBN晶粒,适量Ti的加入可以有效地提高烧结体的韧性;反应生成的TiC0.7N0.3和TiB2等陶瓷相以及cBN对金刚石晶粒的包裹提高了烧结体的抗氧化性。当金刚石、cBN和Ti的摩尔比为2∶1∶0.10时,在压力为12 GPa、温度为2000℃、保温5 min的条件下得到的烧结样品性能较好,其维氏硬度达到 (49.0±1.2) GPa,韧性为(14.2±0.6) MPa·m1/2,空气氛围下的起始氧化温度为921 ℃。

为研究30CrMnMo钢在脉冲应力冲击载荷下的绝热剪切失效及演化特性,利用分离式霍普金森压杆对一种轴对称帽型试件进行冲击剪切实验,并运用LS-DYNA动力学有限元软件对不同入射脉冲应力载荷下的剪切失效演化及剪切区温度分布进行数值模拟。结果表明,帽型试件的绝热剪切失效与脉冲应力比冲量相关,对于30CrMnMo钢帽型试件,其绝热剪切失效对应的脉冲应力比冲量近似为常量。数值模拟中,当网格尺寸小于剪切带宽度时,能够有效模拟剪切带内的局部温升热点特性。绝热剪切演化表现为失稳由帽型试件剪切区拐角处启动并同时向中心传播,剪切带内外材料主要经历均匀剪切变形和失稳快速扩展2个阶段。

在一些特殊的工程应用和意外事故中,炸药内部可能会受到多次冲击压缩和卸载作用从而使其起爆性能发生变化,因此,需要一种可以模拟多次冲击和卸载的实验加载装置,用以研究炸药在复杂载荷下的起爆响应。基于爆轰加载原理,提出并设计了一种可以实现完全卸载的冲击-卸载-再冲击的爆轰加载实验装置,利用数值模拟对该装置进行了仿真设计和参数优化,并通过实验验证了数值模拟的准确性和装置设计的可行性。结果表明:利用所设计的爆轰加载装置驱动钨镁双层飞片撞击TATB基钝感炸药,通过调整装置中的间隙宽度,可以对炸药实现完全卸载的冲击-卸载-再冲击加载,为后续研究炸药在复杂载荷多次冲击下的起爆响应提供了一种新的实验技术。

为探究碳纤维复合材料的抗破片侵彻性能,进行了8 g立方体钢破片侵彻厚度分别为5、10、15 mm碳纤维复合材料靶板试验,获取破片着靶速度,并回收破片、靶板,观测靶板破坏情况。根据试验情况进行数值模拟,探究破片侵彻碳纤维复合材料靶板的过程及碳纤维复合材料靶板的破坏机理,由此得到靶板破坏形式与破片速度的关系:破片速度大于弹道极限时,靶板以纤维的剪切破坏为主;破片速度逐渐降低时,纤维的拉伸破坏、基体破裂与纤维层分层多种破坏形式所占比重随着破片速度的变化而变化。

应用新研制的中应变率实验装置结合激光干涉测速系统完成了纸蜂窝结构的动态加载实验,研究纸蜂窝结构在中应变率下的力学性能;结合高速摄影和数字图像相关方法,得到纸蜂窝结构的变形过程和动态失效机制,并采用数值方法进一步探究其动态失效机制。结果表明:纸蜂窝结构表现出明显的应变率效应;厚度为2.10 mm的纸蜂窝屈服强度明显低于其他3种尺寸,表现出异常尺寸效应,应力-应变曲线下降段也有较大差异。产生异常尺寸效应的主要原因是,随着试样尺寸的增大,纸蜂窝结构的破坏模式发生了变化。中应变率加载过程中,纸蜂窝结构的失效机制为破坏模式的转变—由面外壁屈曲破坏转变为面内剪切破坏。本研究还利用数值模型分析了胞元宽度的变化对结构力学性能的影响,该研究结果对于薄壁结构的优化设计具有很好的参考意义。

防弹玻璃具有良好的抗冲击性能,能够抵御枪弹、爆炸碎片以及其他高速飞行物体的攻击性威胁,广泛应用于安全防护领域。为探究防弹玻璃的无机玻璃层在冲击加载下的动态力学性能及本构关系,首先,采用电子万能试验机和分离式霍普金森压杆(split Hopkinson pressure bar, SHPB)试验装置,获得了不同应变率下材料的拉伸和压缩力学性能,结果表明,无机玻璃具有明显的应变率效应,材料强度随应变率的升高而增大。其次,借鉴土力学三轴围压试验,设计了适用于本研究的高强围压套筒,测试了完全损伤条件下玻璃颗粒的力学性能,发现其强度明显低于完整状态下无机玻璃的强度。最后,结合试验数据构建了含损伤无机玻璃的JH2本构模型,采用非线性有限元软件 LS-DYNA 模拟了材料在SHPB加载下的压缩过程,通过对比试验结果与模拟结果,验证了本构模型的有效性。

为研究弹体结构设计对弹体装药起爆可靠性的影响,设计了一种低成本、便捷式引战静态匹配试验装置,开展了不同条件下引信与装药的传爆裕度试验。基于移动最小二乘法,构建了可表征起爆可靠性的多变量响应函数,定量分析了各敏感因素及其耦合作用对起爆可靠性的影响规律。结果表明:传爆间隙和缓冲层厚度对弹体装药起爆影响较大,而隔板厚度在预设3~5 mm范围内的影响较小;为保证动能侵彻弹在使用环境温度范围内可靠作用,引信相对偏离位置、隔板厚度、传爆间隙以及缓冲层厚度分别不应超过25、3.5、25以及22 mm。该试验装置、分析方法及研究成果可为动能侵彻弹结构设计及可靠性验证提供借鉴和指导。

在低温条件下乳化炸药爆炸性能的下降会严重影响爆破效果,研究药体温度改变后乳化炸药爆炸性能的变化规律具有一定的工程应用价值。为此,设计了一系列乳化炸药药体温度精确控制装置,对药体温度为25、0、−5、−10、−15 ℃的乳化炸药的爆速、猛度、做功能力及空中爆炸冲击波超压进行测量,并观察乳化炸药的微观结构。实验结果表明:当药体温度由25 ℃降至−15℃时,炸药的爆速由4227 m/s降至3291 m/s,猛度由13.0 mm降至5.2 mm,做功能力由323 mL降至208 mL,爆炸冲击波超压由284.9 kPa降至115.8 kPa。随着药体温度的降低,硝酸铵析晶量增加,乳胶粒子的局部结构被破坏,致使乳化炸药的微观结构发生变化,爆炸性能降低。低温环境对乳化炸药猛度的影响最大,对爆速的影响最小;随着温度的降低,爆炸性能的降幅增大。在工程应用中,需综合考虑爆炸性能的降幅进行爆破参数设计。

为研究高原环境对不同敏化方式乳化炸药的影响程度,选取3种典型的敏化材料制备乳化炸药样品,模拟并对比分析了高原环境(−20 ℃、约0.05 MPa)储存后乳化炸药的微观结构和爆轰性能变化。结果表明:低温低压下的高原环境主要从加剧破坏乳化体系稳定性与热点分布两方面影响炸药的性能,在该环境下化学敏化炸药相较于物理敏化炸药的析晶程度较低,但热点变化较大,导致爆轰性能下降;物理敏化中,膨胀珍珠岩炸药晶体的生长方式更加复杂,因此更易破乳析晶,储存稳定性与爆轰性能均有明显降低;相对而言,树脂微球炸药在低温低压下的析晶程度与爆轰性能均较稳定。综合上述结果,树脂微球乳化炸药具有更好的高原适应性。

锂离子电池在受到挤压、冲击载荷时会发生内部短路而引发热失控,因此,研究电池失效影响因素对电池结构耐撞性设计具有重要意义。以圆柱形锂离子电池为研究对象,利用自制的平面压缩和局部压痕实验系统,研究不同挤压/冲击工况下锂离子电池的力-电-热响应,并与有限元模拟结果进行对比分析,结果表明,实验与有限元模拟结果具有较好的一致性。基于显式非线性有限元方法,研究了加载速度、压头形状和压头直径对锂离子电池失效行为和力学响应的影响。研究表明:局部压痕相较于平面压缩更容易导致锂离子电池失效;随着压头直径的减小,电池的峰值力显著降低,失效位移相应减小;失效位移随着冲击速度的增加而增大,但当冲击速度超过15 m/s时,失效位移开始减小。研究结果将对锂离子电池的耐撞性多目标优化设计和安全性评估提供一定的指导。

针对目前炸药切槽爆破存在非切槽方向上岩石破坏的问题,研究了双基火药切槽爆破特性。基于火药燃气释放规律,计算了双基火药被激发后密闭炮孔内的压力变化情况。结合高速摄影和数字图像相关(digital image correlation, DIC)方法,开展了炮孔的火药装填密度分别为0.84和0.96 g/cm3的2组实验,探究了火药作用下花岗岩板的动态破坏过程。结果表明:火药点火后,2组实验中花岗岩板均在100 μs时沿切槽方向起裂,200 μs时裂纹贯穿石板;当装填密度为0.96 g/cm3时,试件在断裂后上下石板分离速度较大,在封堵橡胶的摩擦力和试件惯性的共同作用下,2500 μs时上下石板被横向拉裂,裂纹沿垂直方向。炮孔预制切槽为火药燃气的气楔作用提供了空间,很好地引导裂纹的扩展,孔壁周围没有形成压碎区。双基火药燃烧产生的准静态压力是裂纹起裂、扩展的主要动力。研究结果为双基火药在岩体定向爆破上的应用提供了参考。

超高静压加工技术可应用于食品灭菌、改良食品品质以及活性成分提取等。传统研究中,高静压下的有机物结构及功能分析均是在压力释放后进行的,只有在压力施加过程中发生了不可逆变化才能在卸压后被测量出来,鲜少进行压力施加过程中的原位监测。原位测量可提供样品动态信息并了解其变化过程。基于此,近年来发展了许多高压下的原位研究工作。本文综述了高压原位分析技术的发展及其在高静压食品加工中的应用,主要包括高压下的蛋白质折叠与变性、淀粉糊化机理的原位研究、微生物原位监测等,并总结了原位技术在食品加工中的挑战。

阅读全文

阅读全文 PDF

PDF